|

|

12.08.2025

Sebastian Thieme

Der Geist antifaschistischer Wirtschaftspolitik

Ein Gespenst geht um: „antifaschistische Wirtschaftspolitik“. In die jüngere Debatte gebracht wurde dieser Begriff von der Ökonomin Isabella Weber, die ihn in verschiedenen Interviews (z.B. in der taz und im Jacobin-Magazin) und Artikeln (Surplus-Magazin) verwendet. Was Weber unter „antifaschistischer Wirtschaftspolitik“ versteht, erklärt sie u.a. in der taz:

„Es geht darum, wie wir Wirtschaftspolitik so gestalten, dass die Menschen sich wieder in ihrem Land zu Hause fühlen, und zwar ohne dass sie mit dem Finger auf Migranten zeigen und einer Partei mit menschenverachtenden Auffassungen in die Arme getrieben werden. Wir kommen aus mehreren Jahrzehnten des Neoliberalismus, in denen uns systematisch abgewöhnt wurde, einen gestalterischen Staat zu denken. Wir müssen das wieder wagen und die Leute mit wirklichen Alternativen zurückgewinnen, so dass die Rechten nicht die einzige Option sind, die den Status quo in Frage stellen.“ (Isabella Weber, in taz, 9.11.2024)

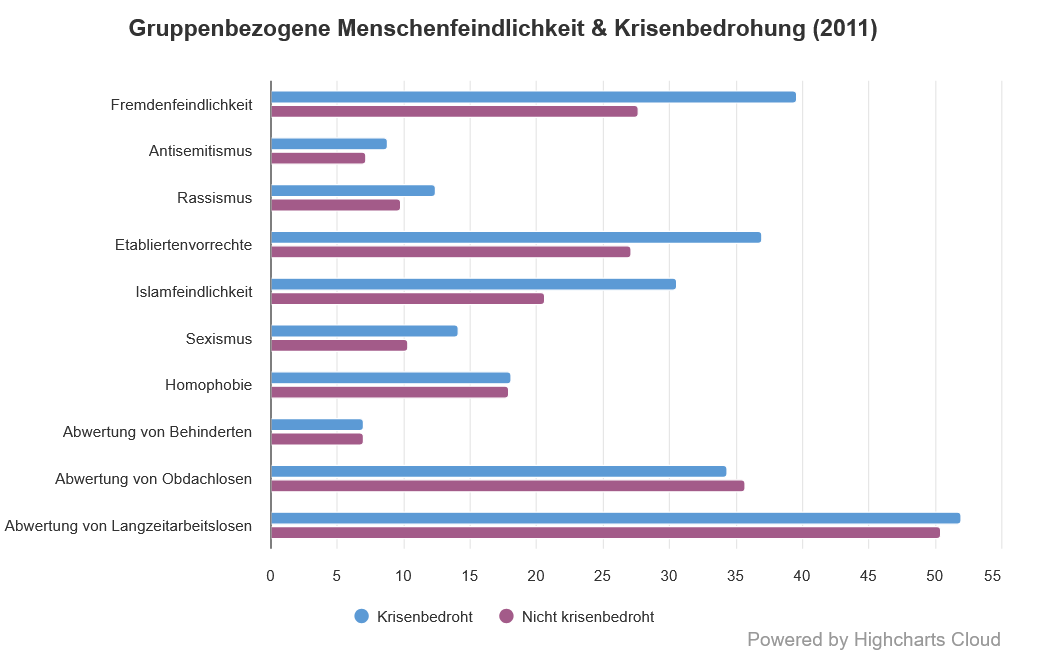

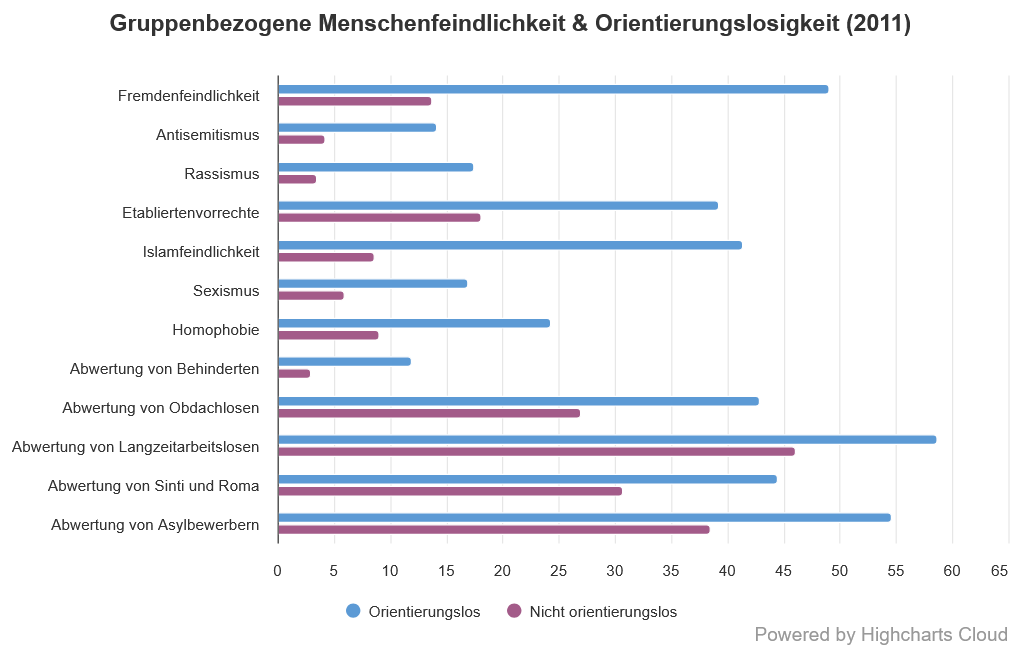

Isabella Weber spricht dort wichtige Punkte an, die für Deutschland schon lange – sehr lange – bekannt sind und vor allem durch die Studien zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bestätigt werden. Diese Studien sollten die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu Menschen mit Migrationshintergrund, Erwerbslosen usw. untersuchen und wurden zwischen 2002 bis 2012 von Wilhelm Heitmeyer und seinem Team (Universität Bielefeld) durchgeführt. Die Ergebnisse fanden eine regelmäßige Dokumentation in der Reihe „Deutsche Zustände“. In diesen Studien ließ sich u. a. zeigen, dass Menschen, die sich krisenbedroht und orientierungslos fühlen, besonders anfällig für die Abwertung anderer Menschen sind (siehe die nachfolgenden Abbildungen).

Bildquelle: Makronom-Magazin (23.05.2019), Reproduktion von Angaben/Grafiken aus der Pressekonferenz zum Abschlussbericht zum Projekt der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (2011|PDF).

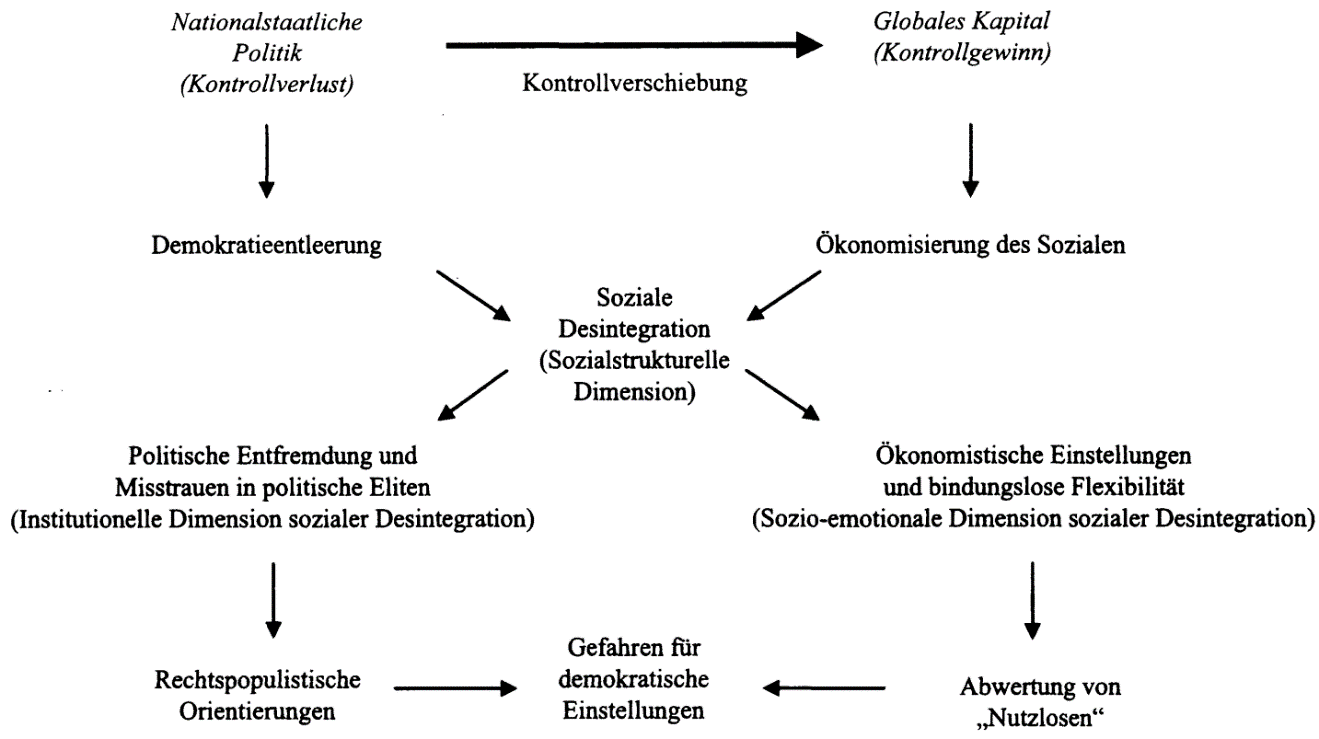

Dazu ließe sich sicherlich noch tiefer bohren. Zu denken wäre etwa an den Zusammenhang zwischen Demokratieentleerung und der Ökonomisierung des Sozialen, die institutionelle Anomie, Ökonomismus, ökonomistische Einstellungen oder den marktförmigen Extremismus.

Bildquelle: Abb1. aus Heitmeyer, Wilhelm & Klein, Anna (2011): Demokratieentleerung und Ökonomisierung des Sozialen: Ungleichwertigkeit als Folge verschobener Kontrollbilanzen. In: Leviathan, Vol. 93, Nr. 3, S. 464.

Diese und andere Hinweise sollten bereits genügen, um zu erkennen, welche Relevanz eine ‚richtige‘ Wirtschaftspolitik für das Gesellschaftsleben hat. Wer vor allem den Eindruck von Krisenbedrohung und Orientierungslosigkeit vermeiden will, wird keine Politik der Austerität, Sparprogramme oder der Verschärfung von Sanktionen im Sozialtransfersystem (Mindestsicherung, Bürgergeld usw.) betreiben. Das wäre im Sinne Isabella Webers eine „antifaschistische Wirtschaftspolitik“

Ökonomische Misanthropie

Es gibt hier aber noch einen anderen wichtigen Punkt: Für eine „antifaschistische Wirtschaftspolitik“ bräuchte es nämlich auch eine Ökonomik, die sich der genannten Probleme bewusst ist und darüber hinaus sensibel zeigt gegenüber Momenten einer ökonomischen Misanthropie. Die ökonomische Misanthropie betrifft unter anderem bestimmte Abwertungsmuster, die sich im ‚ökonomischen Denken‘ zeigen, etwa klassistische Haltungen; aber auch allgemein Momente der „Ideologie der Ungleichwertigkeit“ (Heitmeyer). Mit der Ideologie der Ungleichwertigkeit ist gemeint, dass die Menschen einer kategorialen Bewertung ihrer Substanz in all ihren Facetten unterzogen werden und damit die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen und ihre absolute Menschenwürde angegriffen wird. Das ist der Humus, auf dem Abwertungen von anderen, autoritärer Nationalchauvinismus usw. gedeihen – das, was faschistischen/autoritären Tendenzen Vorschub leistet.

In besonderer Weise Anlass zur Besorgnis gibt dazu die Rolle, die Vertreterinnen und Vertreter der Ordoliberalen Ökonomik bei der Gründung der rechten Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) spielten. Das scheint bis heute nicht angemessen aufgearbeitet zu sein. Außerdem gäbe auch Ishay Landas „Der Lehrling und sein Meister“ viel Stoff, um über die Zusammenhänge zwischen dem wirtschaftsliberalen Denken, Ökonomik und Faschismus nachzudenken. Das Thema „Rassismus und Kolonialismus im ökonomischen Denken“, das zunehmend von kritischen Studierenden und Forschenden auf die Tagesordnung gebracht wird, drängt ebenfalls zu einer kritischen Auseinandersetzung. Exemplarisch dafür lässt sich auf den Beitrag von Ingrid Harvold Kvangraven, Surbhi Kesar und Devika Dutt verweisen, in dem sie sich kritisch mit der Verleihung des ‚Wirtschaftsnobelpreises‘ 2024 an Daron Acemoğlu, Simon Johnson und James Robinson auseinandersetzen (Economic & Political Weekly 2024, Vol. 59, Issue No. 42, 19.10.2024).

Die ökonomische Misanthropie betrifft aber auch teils festgefügte Argumentationsmuster im ökonomischen Denken, die im Konflikt stehen können mit der Gleichwertigkeit der Menschen und der Menschenwürde. Zu denken ist hier etwa an das Prinzip des Wettbewerbs, das Kosten-Nutzen-Kalkül oder den neoklassischen Arbeitsmarkt, der nur freiwillige Erwerbslosigkeit kennt. Ökonomische Empfehlungen zur Sozialpolitik können dann misanthropisch wirken, wenn etwa die Existenznot zum Instrument der Arbeitsmarktpolitik wird.

Diese Formen der ökonomischen Misanthropie kommen auf leisen Sohlen, völlig unscheinbar sowie ‚wissenschaftlich‘ und ‚neutral‘ daher. Es gibt mittlerweile einzelne Arbeiten, die der Frage nachgehen, inwiefern die Ökonomik und das ökonomische Denken eine Rolle bei der „rohen Bürgerlichkeit“ und beim „Extremismus der Mitte“ spielen (Thieme 2013, 2021). Das steht aber erst am Anfang und wäre weiter zu vertiefen.

Ökonomik & Grundbedürfnisse

Isabella Weber spricht noch einen weiteren Punkt an, der direkt auf die Ökonomik durchschlägt: Die Berücksichtigung existenzieller Bedürfnisse.

„Es braucht einen wirtschaftspolitischen Katastrophenschutz, also Pläne, damit nach Preisschocks wie nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine oder nach Naturkatastrophen die Preise von essenziellen Gütern nicht explodieren. Die Bedürfnisse der Menschen dürfen nicht als Kollateralschaden freier Preise behandelt werden. Es braucht in essenziellen Sektoren strategische Redundanzen, um Angebotsschocks abfedern zu können. Es braucht gezielte Maßnahmen wie eine Mietpreisbremse.“ (Isabella Weber, in taz, 9.11.2024)

Die mit Blick auf ‚die‘ Ökonomik bittere Pointe ist aber, dass ‚die‘ vorherrschende moderne Ökonomik ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Motiv der Existenz bzw. Existenzsicherung pflegt. Die moderne Ökonomik ist im Grunde gar nicht in der Lage, dem Anspruch, den Weber formuliert, angemessen Rechnung zu tragen. Denn die Existenzsicherung wird nicht angemessen als elementares Wirtschaftsmotiv und als fundamentaler Zweck ‚des Wirtschaftens‘ gewürdigt (siehe z. B. die Beiträge: „Ökonomik ohne Existenznotwendigkeit?“ oder „Moral Economy“ – ein anderer Blick auf ‚Wirtschaft‘).

Pluralisierung ‚der‘ Ökonomik & antifaschistische Wirtschaftspolitik

Für eine andere Wirtschaftspolitik wird auch etwas mehr Postkeynesianismus nicht reichen. Nein, wer es mit der „antifaschistischen Wirtschaftspolitik“ ernst meint, wird sich erstens nach ökonomischen Konzepten umsehen müssen, die sich tatsächlich fundamental von der Perspektive unterscheiden, wie sie in der modernen Ökonomik dominiert, zum Beispiel: die Alltagsökonomie (Foundational Economy), die sozial-ökologische Perspektive, die Care Economy und/oder der moderne Subsistenzansatz. Zweitens wird es dabei auch um eine ernsthafte Berücksichtigung der normativen und ethischen Dimension von ‚Wirtschaft‘ und Ökonomik gehen müssen. Wenn sich Wirtschaft zum Beispiel – wie es etwa die Katholische Soziallehre fordert – konsequent an der Menschenwürde auszurichten hat, dann muss auch ein Verständnis dafür geschaffen und in der Praxis eingeübt werden. Das stellt angesichts eines positivistischen Mainstreams 2.0, der mit ethischen Fragen nichts anzufangen weiß, eine ganz besondere Herausforderung dar. Der Ausbau einer ethischen und – darüber hinaus – auch ideengeschichtlichen Expertise ist außerdem notwendig, um – drittens – die problematischen Kernelemente im ökonomischen Denken identifizieren und ändern zu können, die sich einer „antifaschistischen Wirtschaftspolitik“ grundsätzlich entgegenstellen.

Mit anderen Worten: Über „antifaschistische Wirtschaftspolitik“ sprechen, aber gleichzeitig nicht über die ökonomische Misanthropie schweigen! Und der Weg dahin wird sicher einer weiteren – intensiveren – Pluralisierung jener (modernen) Ökonomik bedürfen, wie sie heute an den Universitäten gelehrt und betrieben wird.

Zum Autor: Sebastian Thieme ist wissenschaftlicher Referent der ksœ.